(22 мая) 4 июня 1916 г. (109 лет назад) НАЧАЛАСЬ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРОТИВ АВСТРО-ВЕНГЕРСКИХ ВОЙСК, ИЗВЕСТНАЯ КАК БРУСИЛОВСКИЙ ПРОРЫВ

БРУСИЛОВСКИЙ ПРОРЫВ: КАК ЦАРСКАЯ АРМИЯ СПЕЛА СВОЮ "ЛЕБЕДИНУЮ ПЕСНЮ"

"ТО РОБКИЕ НАДЕЖДЫ, ТО БЕСПРОСВЕТНАЯ ЖУТЬ…"

Первая мировая война не подарила русской истории большого числа ярких победных сражений. Отдельные успехи сменялись крупными и масштабными неудачами. Русская армия, готовившаяся к войне, которая завершится за два-три месяца, уже к началу 1915 года стала испытывать острейший дефицит в боеприпасах, особенно в артиллерийских снарядах. Отечественная промышленность перестроиться на военные рельсы не сумела, и боеприпасы пришлось срочно закупать у союзников.

Следствием всего этого стало Великое отступление 1915 года, в ходе которого русская армия оставила Галицию, Литву, Польшу. Генерал Деникин, вспоминая этот период, писал: "Ни патронов, ни снарядов. Изо дня в день кровавые бои, изо дня в день тяжкие переходы, бесконечная усталость – физическая и моральная; то робкие надежды, то беспросветная жуть…"

Общие потери русской армии в живой силе за период Великого отступления превысили 1 миллион человек. Неудачи на фронтах серьёзно сказались и на состоянии русского общества, его отношении к войне.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ АНТАНТЫ

В 1916 году страны Антанты намеревались коренным образом переломить ход войны и нанести противнику решающее поражение. На конференции союзников в марте 1916 года был утверждён общий стратегический план, в рамках которого англо-французские войска готовили операцию на Сомме, а русская армия должна была начать наступление силами трёх фронтов – Северного, Западного и Юго-Западного.

Предполагалось, что русские войска, имея над противником большое превосходство в живой силе, смогут нанести врагу решительное поражение. Направлением главного удара был выбран Западный фронт, которому предстояло наступать на Вильно. Северный и Юго-Западный фронты вспомогательными ударами должны были обеспечить успех главного направления.

Русская Ставка главного командования опасалась перехода в наступление армий Центральных держав в случае поражения французов под Верденом и, желая перехватить инициативу, дала указание командующим фронтами быть готовыми к наступлению ранее намеченного срока.

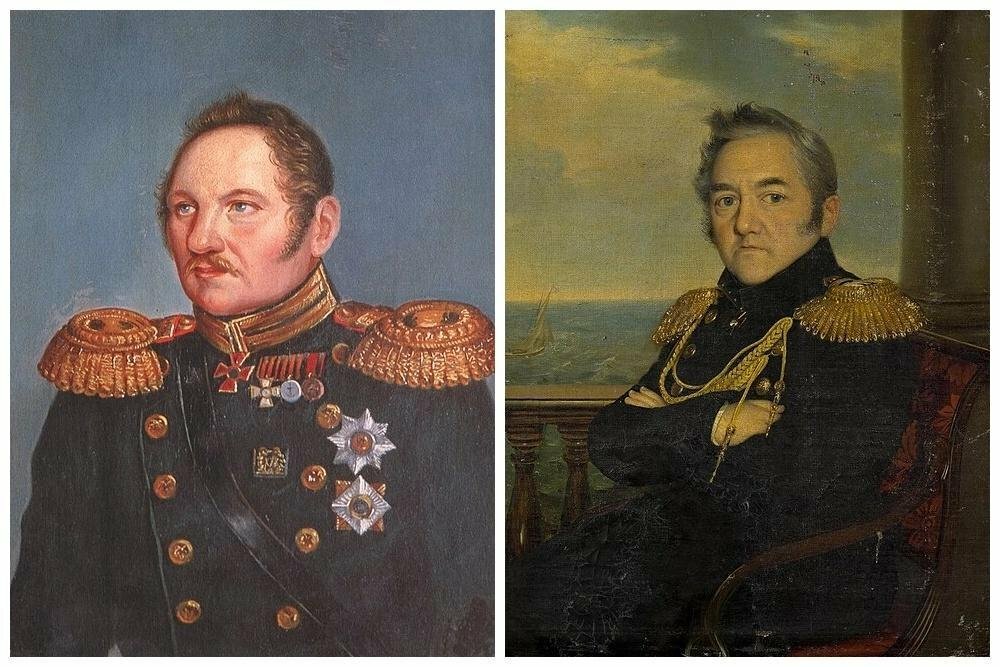

17 марта 1916 года командующим Юго-Западным фронтом был назначен генерал Алексей Брусилов, ранее хорошо зарекомендовавший себя в качестве командующего 8-й армией.

НЕПРИСТУПНАЯ ОБОРОНА

В отличие от Западного фронта, на Юго-Западном русские войска не имели подавляющего перевеса в живой силе. К началу операции Брусилов располагал 534 000 пехоты и 60 000 кавалерии против 448 000 пехоты и 38 000 кавалерии у противника.

Против армий Брусилова австро-германские союзники создали мощную, глубоко эшелонированную оборону. Она состояла из трёх полос, отстоящих друг от друга на 5 и более километров. Самой сильной была первая из 2-3 линий окопов, общей длиной 1,5-2 км. Основу её составляли опорные узлы, в промежутках – сплошные траншеи, подступы к которым простреливались с флангов, на всех высотах – доты.

Перед окопами тянулись проволочные заграждения (2-3 полосы по 4-16 рядов), на некоторых участках через них пропускался ток, подвешивались бомбы, ставились мины. Две тыловых полосы были оборудованы послабее (1-2 линии траншей). Между полосами и линиями окопов устраивались искусственные препятствия – засеки, волчьи ямы, рогатки.

Австро-германское командование полагало, что у Юго-Западного фронта русских нет достаточных сил для прорыва столь сильно укреплённой линии обороны, а потому мощного удара здесь и не ожидало.

"НОУ-ХАУ" БРУСИЛОВА НЕ ПОНРАВИЛОСЬ НИКОЛАЮ II

Идея Брусилова была поистине революционной – отказавшись от одного направления главного удара, он решил произвести по одному прорыву на фронте каждой из четырёх своих армий. Ни в русской, ни в мировой военной практике такая тактика ранее не применялась. Считалось, что это приведёт лишь к распылению сил, а значит, снизит наступательные возможности.

Брусилов и его штаб рассуждали иначе: удары, нанесённые в нескольких местах, не позволят противнику перебрасывать резервы на самое опасное направление, а значит, снизят его способность к обороне.

На направлениях ударов русских армий было создано превосходство над противником в живой силе и в артиллерии. Наступлению предшествовали тщательная разведка, обучение войск, оборудование инженерных плацдармов, приблизивших русские позиции к австрийским. Командующим армиями была предоставлена свобода выбора участков прорыва.

Вариант Брусилова с нанесением нескольких ударов не понравился Николаю II. За несколько часов до начала артподготовки начальник штаба Ставки Верховного главнокомандующего генерал Алексеев по прямому проводу сообщил Брусилову, что император, он же Верховный главнокомандующий, требует сосредоточить удар на одном направлении, перенеся начало наступления на несколько дней.

Брусилов упёрся – всё пойдёт так, как было ранее спланировано, или император волен назначить нового командующего. Алексеев несколько растерялся – Николай II уже спал и принять окончательное решение мог только утром.

Артиллерийская подготовка на Юго-Западном фронте началась ранним утром 4 июня (по новому стилю) 1916 года, когда император ещё спал. Доклад о дерзком отказе генерала Брусилова он получил тогда, когда процесс уже пошёл и менять что-либо было уже поздно.

"ВТОРОЙ ВЕРДЕН" ВЗЯЛИ СХОДУ

Артподготовка привела к сильному разрушению первой полосы обороны и частичной нейтрализации артиллерии противника.

Русские 8-я, 11-я, 7-я и 9-я армии, перешедшие в наступление, разорвали оборону австро-венгерских войск в клочья. К середине первого дня наступления в русский плен попало 900 офицеров и до 40 000 нижних чинов противника. Наибольшего успеха на первом этапе наступления добилась 8-я армия, которой ранее командовал Брусилов. Возглавляемая генералом Калединым, армия 7 июня заняла Луцк, а к 15 июня разгромила 4-ю австро-венгерскую армию эрцгерцога Иосифа Фердинанда. Прорыв армии Каледина достиг 80 км по фронту и 65 в глубину.

9-я армия под командованием генерала Лечицкого прорвала фронт 7-й австро-венгерской армии, разбив её во встречном сражении, и к 13 июня продвинулась на 50 км, взяв почти 50 тысяч пленных. 18 июня солдаты Лечицкого взяли "второй Верден", как австрийцы назвали хорошо укреплённый город Черновцы. Падение Черновцов обернулось для австрийцев катастрофой – 9-я русская армия шла по Буковине, сметая отступающего противника, устремляясь на запад.

Опасаясь дальнейшего наступления 9-й армии генерала Каледина, австрийцы бросили против него две дивизии, снятые с итальянского фронта. На помощь из Франции спешили германские части, но и эти силы не помогли – 8-я армия отразила контрудар и продолжила наступление.

ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ ГЕНЕРАЛА ЭВЕРТА

Юго-Западный фронт выполнил и перевыполнил свою задачу по нанесению вспомогательного удара, но Западный фронт топтался на месте. Его командующий генерал Эверт, проводя осторожное прощупывание противника, несколько раз просил Ставку перенести сроки наступления и всё время получал согласие.

1 июля англо-французские войска перешли в наступление на реке Сомме, и более благоприятного момента для нанесения решающего удара русской армии подобрать было нельзя.

Юго-Западный фронт возобновил наступление, Западный сделал новую попытку его начать. У Брусилова заканчивались резервы, но он всё же сумел продвинуться на ковельском направлении к реке Стоход. А вот Западный фронт наступление на Барановичи провалил, понеся большие потери. "На этом закончилась боевая деятельность Западного фронта по содействию моему наступлению", – не без горечи писал Брусилов в своих воспоминаниях. Что касается Северного фронта, то он не проявлял активности до 22 июля, что позволяло германцам перебрасывать оттуда всё новые и новые резервы против армий Брусилова.

ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК НА ЗАПАД

9 июля русская Ставка окончательно поняла – только на Юго-Западном фронте сохраняется возможность успешного наступления. Было принято решение сделать это направление главным, передав ему резервы Ставки. Брусилову подчинили Особую армию генерала Безобразова.

Второй этап наступления Юго-Западного фронта проходил сложно. 3-й, 8-й и Особой армиям, наступавшим на Ковель, удалось продвинуться вперед на 10 километров, освободить несколько городов и деревень, захватить 17 тысяч пленных, но прорваться на оперативный простор не получилось.

Зато 11-я, 7-я и 9-я армии в Галиции разгромили австро-германские войска, прорвав фронт. Все резервы, которые противник бросал против наступающих, сгорали в боях, не в состоянии остановить натиск. 11-я армия взяла Броды и, преследуя противника, вышла на подступы ко Львову, 7-я армия овладела городами Галич и Монастыриска. На левом фланге фронта значительных успехов достигла 9-я армия генерала, занявшая Буковину и взявшая Станислав.

Наступление остановилось в сентябре 1916-го – резервы были исчерпаны, войска утомлены, а сопротивление нарастало.

УСПЕХ, НЕ СТАВШИЙ РЕШАЮЩИМ

В истории Первой мировой войны у русской армии не было более успешной операции. Брусиловским прорыв назвали после революции, а в 1916 году он получил наименование Луцкого.

В ходе операции войска Брусилова продвинулись от 80 до 120 км вглубь территории противника, заняли почти всю Волынь, почти всю Буковину и часть Галиции. Общие потери австро-германских сил составили 1 500 000 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Поражение, нанесённое армии Австро-Венгрии, полностью подорвало её боеспособность.

Успех стоил дорого – потери русской армии составили 500 000 убитыми, ранеными и пропавшими без вести.

Брусиловский прорыв заставил Германию и Австро-Венгрию оттягивать силы с других направлений, что помогло англичанам и французам на Сомме, спасло Италию от поражения. Румыния, впечатлённая русской победой, вступила в войну на стороне Антанты.

Сам Брусилов, однако, восторга не испытывал. "Грандиозная победоносная операция, которая могла осуществиться при надлежащем образе действий нашего верховного главнокомандования в 1916 году, была непростительно упущена", – писал он в мемуарах. То, что Западный и Северный фронты не сумели даже в малой степени поддержать успехи армий Брусилова, снизило значение этой победы.

Стратегический опыт генерала Брусилова будут успешно применять советские военачальники в годы Великой Отечественной войны. Но в 1916 году достижения Брусилова отметили довольно скромно. Георгиевская Дума при Ставке Верховного главнокомандующего представила его к награждению орденом Святого Георгия 2-й степени. Однако Николай II удостоил генерала лишь Георгиевского оружия с бриллиантами, что было наградой менее значительной. Очевидно, император не забыл дерзости Брусилова, посмевшего не слушать его советов и наступать по своему разумению.

Брусиловский прорыв показал, что в Первой мировой войне многое могло бы сложиться иначе. Но получилось так, как получилось.