-

Постов

1 064 -

Зарегистрирован

-

Посещение

-

Победитель дней

121

Тип контента

Профили

Форумы

События

Галерея

Сообщения, опубликованные mchpv

-

-

-

(15) 25 мая 1682 г. (342 года назад) начался СТРЕЛЕЦКИЙ БУНТ (историческое название – ХОВАНЩИНА) – БУНТ МОСКОВСКИХ СТРЕЛЬЦОВ В НАЧАЛЕ ПРАВЛЕНИЯ ПЕТРА I

БОРЬБА НАРЫШКИНЫХ И МИЛОСЛАВСКИХ

Конец XVII в. был ознаменован борьбой за влияние на власть между двумя знатными боярскими родами – Нарышкиными и Милославскими. Представители обеих фамилий были родственниками царей. Истоки этого конфликта связаны с двумя браками царя Алексея Михайловича.

ПРЕДПОСЫЛКИ КОНФЛИКТА

Алексей Михайлович был женат дважды. Первой его женой стала Мария Ильинична Милославская, представительница знатного дворянского рода. В первом браке родились тринадцать детей, в их числе Фёдор, Софья и Иван. Мария Милославская умерла при очередных родах в 1669 г. Спустя почти два года царь женился во второй раз на Наталье Кирилловне Нарышкиной, которая стала матерью Петра Алексеевича.

После смерти Алексея Михайловича новым правителем стал Фёдор Алексеевич (1676-1682) – старший сын Алексея Михайловича. Таким образом, с воцарением Фёдора положение Милославских при дворе укрепилось, тогда как положение Натальи Кирилловны и её детей, напротив, стало шатким.

Известно, что Фёдор Алексеевич часто болел, поэтому фактически руководило страной его ближайшее окружение. Среди прочих в окружении царя был Иван Михайлович Милославский, родственник матери царя, занимавший ряд крупных должностей. Нарышкины фактически были лишены возможности влиять на государственные дела.

Борьба вновь обострилась после внезапной смерти Фёдора Алексеевича. Бездетный царь не оставил завещания, поэтому вопрос о наследнике был особенно острым.

Наиболее подходящим кандидатом был Иван Алексеевич – младший брат Фёдора Алексеевича. Ивану было 15 лет, и по старшинству престол должен был перейти ему. Но Иван не проявлял интереса к государственной деятельности и к тому же не отличался крепким здоровьем.

Вторым кандидатом на престол был Пётр Алексеевич – сын Натальи Кирилловны. Он был физически сильным, однако ещё не достиг на тот момент необходимого для венчания на царство возраста – ему было только 10 лет.

Несмотря на объективные факты, Милославские поддерживали кандидатуру Ивана Алексеевича, а Нарышкины – Петра Алексеевича. Поскольку один из наследников был слишком мал, а другой мог не вынести испытаний властью, в борьбу за престол вступили два соперничающих рода.

СТРЕЛЕЦКИЙ БУНТ 1682 Г.

Выбор нового царя имел принципиальное значение для обеих фамилий: от наследника зависело, какая династия получит ключевые государственные должности.

Решение принимала Боярская дума. Она остановилась на кандидатуре Петра Алексеевича. Это было связано с состоянием здоровья Ивана Алексеевича (и его предполагаемой скорой смертью). Петра сочли более перспективным, хоть он и был слишком молод. Кроме того, на стороне Петра оказался патриарх Иоаким.

27 апреля 1682 г. Пётр Алексеевич был провозглашён новым царём. Это разозлило Милославских. Кульминацией борьбы за власть династий стал Стрелецкий бунт 1682 г.

Дочь Марии Ильиничны и Алексея Михайловича, 25-летняя Софья, решила перейти к активным действиям, чтобы не допустить возвышения Нарышкиных. Милославские стали наговаривать стрельцам, что при Нарышкиных их ждут притеснения. Это подействовало, поскольку у стрельцов и так было много претензий к властям со времён Фёдора Алексеевича: им нерегулярно и с задержками платили жалованье, их статус падал после появления полков иноземного строя, их всё чаще привлекали к хозяйственным работам вместо службы.

15 мая 1682 г. Милославские распространили среди стрельцов слух, что Ивана Алексеевича задушили Нарышкины. Стрельцы направились к Кремлю. Они заняли Соборную площадь и вынудили Наталью Кирилловну Нарышкину показать им Ивана Алексеевича, чтобы доказать, что он жив. Иван Алексеевич лично заверил стрельцов, что с ним всё в порядке. Действия же стрельцов были расценены как бунт. В ответ на угрозы сторонников Нарышкиных стрельцы ворвались в царский дворец и на глазах у всех, включая маленького Петра, перебили нескольких бояр из числа Нарышкиных. Царская семья оказалась заблокированной в собственном дворце.

На протяжении последующих дней стрельцы требовали возместить им невыплаченное жалованье. 23 мая они выдвинули новое условие – назначить царём, помимо Петра Алексеевича, ещё и Ивана Алексеевича. Затем стрельцы заявили, что, поскольку правителям ещё мало лет, при них должен быть регент – Софья Алексеевна.

Боярская дума согласилась с требованиями стрельцов. В июне 1682 г. на царство были венчаны Пётр и Иван. Софья Алексеевна стала регентом и фактически руководила страной до 1689 г.

Таким образом, у власти находились сразу два человека, связанных с Милославскими, – Иван и Софья Алексеевна, которая принимала все ключевые решения. Кремль полностью находился под контролем Милославских. Наталья Нарышкина покинула Москву вместе со своим сыном Петром. Они поселились в подмосковном Преображенском.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ПОСЛЕ 1682 Г.

С установлением регентства царевны Софьи при дворе укрепились позиции Милославских, которые практически полностью оттеснили от власти Нарышкиных. Софья стала лидером партии Милославских и стремилась не допустить усиления позиций Нарышкиных, лидером которых была Наталья Кирилловна, мать Петра Алексеевича.

Ближайшими сподвижниками царевны Софьи и Милославских были В.В.Голицын и Ф.Л.Шакловитый. У Нарышкиных также были свои сторонники среди знати: брат Натальи Кирилловны Лев Нарышкин и дядя Петра Алексеевича Б.А.Голицын. Как среди простого народа, так и среди стрельцов были приверженцы обеих партий. Сторонники Нарышкиных связывали усиление своих позиций с подрастающим царевичем Петром Алексеевичем.

Когда Петру Алексеевичу исполнилось 17 лет, Нарышкины начали строить план по свержению царевны Софьи. Руководителем подготовки стал князь Б.А.Голицын. В 1687 г. царевна Софья стала подписываться в официальных документах как "самодержица", хотя формально как регент она такого права не имела. Нарышкины выразили своё недовольство по этому поводу, в то время как Милославские попытались настроить народ против Петра и Нарышкиных, опираясь на стрельцов.

До царевны Софьи дошёл слух о планах Петра свергнуть её, и в августе 1689 г. она собрала в Москве стрельцов. Софья снова начала настраивать стрельцов против Петра и Нарышкиных, в то время как в стрелецких кругах были в том числе их сторонники. Они сообщили Петру о сборах, преувеличив опасность, и он решил действовать незамедлительно. Пётр покинул Преображенское и уехал в Троице-Сергиеву лавру, куда постепенно стали съезжаться все Нарышкины и сторонники Петра. Пётр требовал от стрельцов, находившихся в Москве, сдаться и перейти на его сторону, что многие из них и сделали. Затем, когда на сторону Петра перешёл и московский патриарх, царевна попыталась помириться с братом. Пётр отказался от перемирия, отстранил её от власти и отправил в монастырь. Стрелецкие полки объявили о преданности Петру. Один из лидеров партии Милославских Ф.Л.Шакловитый был выдан царю и позднее казнён.

Так закончился период влияния Милославских. Все ключевые должности в государстве заняли Нарышкины.

-

-

-

-

-

(5) 16 мая 1764 г. (260 лет назад) В ПЕТЕРБУРГЕ ОСНОВАН СМОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ

ОНИ ВАМ НЕ КИСЕЙНЫЕ БАРЫШНИ: ЧЕГО ВЫ НЕ ЗНАЛИ О СМОЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ

За 260 лет со дня основания первое в России женское образовательное учреждение обросло мифами о тепличных девочках, которые готовились к жизни фрейлины или замужней дамы. Этот налет скрывает судьбы ученых, революционерок, военных, педагогов, музыкантов и даже разведчиц. Многие из них прошли войны, эмиграцию, сталинские лагеря и блокаду, некоторые даже дожили до XXI века.

ЖЕНЩИНА БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ?

Сегодня мы воспринимаем равные права на образование женщин и мужчин как должное, женской карьере в наши дни могут помешать разве что стереотипы. Но веками во всей Европе закрепленных законом стереотипов было гораздо больше, и один из базовых – женщинам не нужно образование.

Начала перемены в этом плане Франция: в 1684 году Людовик XIV основал первую женскую школу в Сен-Сире. Спустя 80 лет в России Екатерина II открыла Воспитательное общество благородных девиц – Смольный. Так начался долгий путь женщин к равенству возможностей.

Когда Екатерина взошла на престол, ей не нравилось отсутствие при дворе образованных, светских женщин. Изначально Смольный создавался с двумя целями – обеспечить кадрами императорский двор и воспитать самостоятельных и мудрых дворянских матерей в духе Просвещения. Впервые в Европе в Смольном начали учить и девочек из мещанского сословия, по программе Академии художеств.

Первые выпуски дворянок готовили по программе кадетского корпуса за вычетом военных дисциплин. Их учили не только этикету и танцам, но и математике, истории, музыке, театру, основам мироздания, рукоделию. И особенно иностранным языкам – французскому и немецкому, которыми ученицы овладевали в совершенстве. Позже к программе добавили физику, астрономию и химию.

РОД ЗАНЯТИЙ – ПРИДВОРНАЯ ДАМА И СВЕТСКАЯ ЛЬВИЦА

Первой ступенькой карьерной лестницы для смолянок стала профессия придворной. Из первого выпуска сразу 11 девушек были направлены ко двору. Там на позиции фрейлин они отвечали за жизнь и досуг императорских особ, некоторые из них становились фаворитками молодых наследников. Портреты смолянок кисти Левицкого отражают эти яркие жеманные образы первых выпускниц. Но уже тогда условия воспитания девочек отличались суровостью.

Во времена Екатерины девочек забирали на 12 лет, без права на поездки домой. Ежедневный подъем в 6 утра, физическая закалка, скромное питание, жизнь в кельях Смольного монастыря на 4-6 человек. С XIX века условия стали труднее – обучение сократили до 9 лет, но жить теперь приходилось в больших холодных залах на 30 кроватей потоком в 400 учениц. Появились наказания стыдом – плохо зашитый чулок могли приколоть девочке к переднику и заставить стоять весь обед на глазах остальных.

Девочки очень рано лишались детства. В сущности, это интернат. Да, сравнительно гуманный, но все равно. Было очень выгодно отдать дочь на казенный счет, обедневшее дворянство могло решить так свои проблемы.

В смолянках вырабатывался твердый стержень и чувство внутренней независимости. Кроме двора карьерных перспектив было немного, смолянки выходили замуж. Но в браке они несли высокую культуру даже в отдаленные губернии, занимались просвещением и заботой о бедных. Порой с большой самоотверженностью. Так, Эмилия Мусина-Пушкина, "борисоглебский ангел", умерла в 1836 году от тифа, спасая крестьян от эпидемии.

ДОРОГА В ПЕДАГОГИ

Если говорить о профессиональных свершениях, то больше всего из смолянок вышло педагогов – несколько сотен.

Преподавание стало первой дорожкой к самостоятельности для образованных девушек. Весь XIX век сеть женских школ стремительно росла и остро нуждалась в педагогах. Уже в начале XX века в России работало больше 600 женских образовательных учреждений, и 22 из них возглавляли выпускницы Смольного.

Смолянки стали не просто первыми в России женщинами-педагогами, они стояли у истоков многих женских школ по всей стране. Выпускницы 1836 года сестры Быковы возглавили только что созданный Иркутский институт благородных девиц. Младшая из них еще и основала Общество попечения о бедных и больных детях Иркутска. Специалисты называют это время в развитии культуры Иркутской губернии быковской эрой, и пример этот не единичен.

После 1917 года многие смолянки-педагоги оставались в России и хотели продолжать работать. Их вынудили расстаться с профессией из-за дворянского происхождения. Были случаи, когда они устраивались в советские школы. Но, несмотря на их большую образованность, знание иностранных языков, их не допускали до детей. Некоторые из тех, кто смог добиться этого права, в 1930-х попали под каток репрессий.

ЕЩЕ ОДИН КАРЬЕРНЫЙ ТРАМПЛИН – ИСКУССТВО

Сначала смолянок брали только преподавательницами различных видов искусства, но вскоре для них открылись профессиональная сцена и выставочные залы. И если из всех видов искусства важнейшим считается кино, то для смолянок таковой оказалась музыка. Как минимум три смолянки стали не просто исполнительницами, а профессорами консерватории. Треть времени в образовательном процессе занимали различные виды искусства, но прежде всего – музыка. Это почти профессиональное образование – пение, хор, музыкальные инструменты, экзамены по музыке, бальные танцы.

Среда Смольного была не только музыкальной, но и интернациональной – в институте училось множество немок, финок, полек и француженок. Так, Александра Ангер стала одной из первых финских оперных певиц и наиболее известных вокалисток Финляндии.

Многие смогли построить карьеру в литературе – дочь Федора Тютчева Екатерина писала прозу и занималась журналистикой, Мария Ватсон впервые перевела на русский роман "Дон Кихот", а Нина Хабиас стала поэтессой-футуристкой. Несколько месяцев в Смольном училась даже Анна Ахматова, но не выдержала суровых условий института.

В советское время карьеры смолянок в искусстве также обрывались. Единственная, кто смогла закрепиться в искусстве, – арфистка и народная артистка СССР Ксения Эрдели. Она играла в Большом театре, была профессором консерватории и создала советскую школу игры на арфе. При этом Ксения была родственницей знаменитого белого генерала Эрдели.

УЧЕНЫЕ СМОЛЬНОГО ИНСТИТУТА

В начале ХХ века Смольный критически сравнивали с прогрессивными гимназиями, институты благородных девиц рассматривались как устаревшие. В чем была главная критика? Меньше естественнонаучных предметов, больше часов уделялось языкам и искусствам. Тем не менее интерес к технике и техническому образованию у смолянок тоже был. Выпускница 1782 года Прасковья Гагарина стала первой россиянкой, поднявшейся на воздушном шаре. Многие из последующих выпускниц также были неравнодушны к техническим новшествам. Некоторые стали профессионально заниматься наукой.

Наиболее известной из них стала Вера Попова. После Смольного она получила степень доктора химии в Женевском университете за свои исследования органических веществ – кетонов. Затем Попова не только ставила эксперименты в российских лабораториях, но и одной из первых женщин стала преподавать химию.

Кто-то из смолянок решил заниматься наукой самостоятельно: например, библиотекарь Публичной библиотеки в Ленинграде Анна Суслова стала филологом-самоучкой и в позднее советское время выпустила несколько работ по истории русских фамилий.

ПРОБИВАЯСЬ ЧЕРЕЗ СКЕПСИС

Сестры милосердия в эпоху, когда не была изобретена анестезия, занимались крайне тяжелой работой, требующей большой выдержки и стальных нервов. Между тем многие смолянки с начала XIX века стремились к тому, чтобы спасать жизни других людей, особенно в периоды войн.

Маргарита Хитрово окончила Смольный с отличием и была принята фрейлиной ко двору императрицы Александры Федоровны. Но с началом Первой мировой она стала сестрой милосердия и сутками работала в лазарете Царского Села, помогая раненым. Впоследствии Маргарита была вынуждена отправиться в эмиграцию, где вышла замуж за родственника арфистки Ксении Эрдели – Владимира Эрдели.

Во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов мать генерала Скобелева Ольга отправилась на фронт начальницей лазаретов, где лично участвовала в спасении раненых, а после войны осталась на Балканах в качестве главы болгарского отделения Красного Креста.

В медицинской науке смолянки пробивались через скепсис и недовольство многих врачей-мужчин. Но уже в начале ХХ века Мария Отт стала первой женщиной-акушером. Поступали работать врачами в больницы и многие другие смолянки с медицинским образованием.

Именно одна из сестер милосердия определила судьбу Смольного института после его закрытия в Петрограде. Летом 1917 года здание института занял Совет рабочих и солдатских депутатов. Смольный перенесли в Новочеркасск, но с приходом туда большевиков его закрыли. Актриса Александринского театра Наталья Тхоржевская, ставшая сестрой милосердия на фронте Первой мировой, эмигрировала в Югославию. Там она возродила традиции Смольного в Русско-сербской гимназии, которая учила девочек после исхода из России до 1932 года.

БОЕВЫЕ СМОЛЯНКИ В РЕВОЛЮЦИИ И НА ФРОНТЕ

В начале ХХ века многие из смолянок как добровольно, так и вынужденно проверяли себя на прочность, порой опережая по этому качеству мужчин.

Выпускница 1900 года Мария Добролюбова была педагогом, затем отправилась сестрой милосердия на Русско-японскую. Вернувшись с фронта, примкнула к боевой организации социалистов-революционеров, ответственной за убийство множества крупных чиновников и членов царской семьи.

Мария Захарченко-Шульц и София де Боде избрали еще более сложные судьбы. В 1915 году Мария отправилась на место погибшего мужа в гусарский полк, где получила два Георгиевских креста и ранение. София же в 1917 году попала в знаменитый женский ударный батальон.

В Гражданскую обе воевали в Белом движении. София приняла участие в Первом Кубанском (Ледяном) походе и погибла в 1918-м при штурме нынешнего Краснодара под командованием уже упоминавшегося генерала Эрдели. Мария до 1920 года продолжила воевать против большевиков в уланском полку. В эмиграции Захарченко стала членом Боевой организации генерала Кутепова, несколько раз нелегально пробиралась в СССР, где и погибла в 1927 году во время выполнения задания.

В Смольном училась и другая женщина, ставшая одной из легенд ХХ века. Писательницу Марию Будберг историки считают разведчицей сразу трех стран – СССР, Великобритании и Германии. При этом в разное время она была возлюбленной Максима Горького, Герберта Уэллса и английского дипломата Роберта Локкарта.

НЕСЛОМЛЕННЫЕ СМОЛЯНКИ СО СЛОМАННЫМИ СУДЬБАМИ

После 1917 года многие выпускницы Смольного покинули Россию и направились в самые разные концы света, вплоть до Бразилии. За рубежом их судьбы складывались по-разному – от большого богатства до глубокой бедности.

У тех же, кто остался в уже Советской России, вариантов для самореализации было немного. Те, кто оставался в Ленинграде, шли на простые работы – библиотекарь, стенографистка, общепит. Они старались быть менее заметными, менять фамилии, забыть свое прошлое.

Из-за своего неудобного прошлого смолянки попадали под подозрение политической полиции. Поэтессу-футуристку Нину Хабиас арестовали в 1937-м и отправили в лагерь, где она вскоре погибла. Педагог Кира Оболенская, канонизированная РПЦ в 2003-м, работала учительницей в бедных школах Петрограда, входила в православное сообщество. Сначала ее лишили работы, затем она попала под каток большого дела с участием священнослужителей и бывших офицеров. Всех их пытали с целью выбить побольше имен для арестов. Только Оболенская и ее подруга Екатерина Арская никого не выдали. Их расстреляли.

Часть оставшихся в Ленинграде смолянок пережили блокаду. И даже в этом им помогали те закалка и подготовка, которые они получили в Смольном. Идет блокада, смолянка одна во всей коммунальной квартире, которая находилась в доме на Кавалергардской улице, моется ледяной водой, потому что она привыкла. Соседи удивлялись, но она отвечала, что научилась в Смольном.

Именно в коммунальных квартирах зачастую продолжали жить в Ленинграде и Петербурге бывшие воспитанницы Смольного. Они дружили с соседками простого происхождения, учили их детей французскому, немецкому, другим предметам, те называли их бабушками и тетушками, после их смерти хранили вещи.

В Ленинграде оставался небольшой круг выпускниц, по крайней мере до начала 1970-х они встречались на квартире одной из выпускниц Смольного, Людмилы Волковой.

Одна из последних смолянок, Татьяна Лермонтова, в 2004 году, незадолго до своей смерти, рассказывала в стенах Смольного: "Так жизнь сложилась, что я ничего не успела. Единственное – воспитала сына благородным человеком. Меня очень интересовала астрономия, тянуло меня это неизвестное. Я поступила в "Асторию" (гостиница в Ленинграде – прим. ТАСС), была буфетчицей, потом работала в вагоне-ресторане. Иногда я думала, что кончилось все мое воспитание. Приходилось находиться с такими людьми, такими хамскими, очень трудно было. Плакала, чтобы мама не видела, никто не видел".

Кисейными барышнями, по названию дорогой ткани, в России едко именовали жеманных, изнеженных и ранимых девушек с узким кругозором, которые не могли приспособиться к реальной жизни. Реальная жизнь и стремление к самореализации смолянок доказали обратное – кисейными барышнями выпускницы Смольного не были. Доказали они и нечто большее: женщина может учиться, работать, быть самостоятельной и достигать уcпехов вопреки суровым обстоятельствам и гендерным предрассудкам. В те времена это было прорывом.

-

1

1

-

-

11 мая 1939 г. (85 лет назад) – НАЧАЛО ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА НА РЕКЕ ХАЛХИН-ГОЛ

УПРЕЖДАЯ БОЛЬШУЮ ВОЙНУ: ЗНАЧЕНИЕ БОЕВ С ЯПОНЦАМИ НА ХАЛХИН-ГОЛЕ

11 мая 1939 года японская армия вторглась на территорию Монголии в районе нижнего течения реки Халхин-Гол. В этот день на монгольский пограничный пост на спорном участке границы совершил наступление отряд японо-маньчжурской (баргутской) кавалерии численностью около 300 человек. Атака немногочисленного отряда поддерживалась бронемашинами и авиацией.

Казалось бы, в чем смысл последовавшей жесточайшей схватки за затерянную в степях речушку? Какое значение имело начертание границы в пустынной и слабо освоенной местности?

ВОПРОС ГРАНИЦ

Уже после завершения конфликта, в мае 1940 года, в кабинете Иосифа Сталина триумфатору халхингольских боев Георгию Жукову был задан вопрос: "Какую основную цель преследовало японское правительство, организуя вторжение?" Ответ был и прост, и сложен одновременно.

Ближайшая цель – захватить территорию МНР, находящуюся за рекой Халхин-Гол, а затем построить на реке Халхин-Гол укрепленный рубеж, чтобы прикрыть проектируемую к постройке вторую железную дорогу стратегического значения, которая должна пройти к границе нашего Забайкалья западнее КВЖД.

Объяснение с военной точки зрения вполне убедительное. Китайско-Восточная железная дорога (с 1935 года в собственности Маньчжоу-Го) проходила в 125 км от района боев, строившаяся магистраль – в 60 км. В Японии вынашивался план войны с СССР с кодовым наименованием "Хати-Го" (план операции №8), предусматривавший в одном из вариантов удар с целью перехвата Транссибирский магистрали и изоляции советских войск на Дальнем Востоке с последующим их разгромом.

Все это делало вопрос о реальном начертании границы совсем не праздным. Поэтому если ранее всех устраивала линия разделения просоветкой Монголии и марионеточного государства Маньчжоу-Го восточнее реки Халхин-Гол на 20-25 км, то с 1935 года на японских картах граница стала переноситься на рубеж самой реки Халхин-Гол, а позднее даже к востоку от нее. Переговоры о демаркации границы с этого же момента неизменно проваливались, а число стычек на границе неуклонно росло. Рано или поздно это должно было привести к крупному столкновению.

Для Японии война с СССР, помимо захвата ресурсов Дальнего Востока, являлась одним из выходов из стратегического тупика конфликта с Китаем, которому СССР активно помогал советниками и вооружением. Все это в целом заставляло советское руководство неоднократно заявлять, что будет защищать границу Монголии как свою собственную.

СОВЕТСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ

С 1937 года советские войска в Монголии сводились в 57-й особый корпус, который к началу конфликта возглавлял Николай Фекленко. Корпус находился там в исключительно сложных условиях, будучи оторван от ближайших железнодорожных станций на 300-700 км. Это заставляло делать ставку на подвижность, танки и бронеавтомобили. Тылы корпуса были полностью моторизованными. На 1 февраля 1939 года в составе 57-го корпуса числилось около 30 тыс. человек, 284 танка, 370 бронеавтомобилей. Корпус Фекленко образовывал своего рода высокотехнологичное ядро, на которое могли опереться монгольские части.

Нельзя не отметить, что установкой из Москвы для 57-го корпуса было "не обострять" и Фекленко даже запретили переносить свой штаб ближе к границе из Улан-Батора. На фоне напряженной обстановки в Европе СССР вовсе не горел желанием ввязываться в крупный конфликт на Дальнем Востоке.

НАПАДЕНИЕ С НЕБА

21 мая 1939 года командир японской 23-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Мититаро Камацубара отдал подчиненным частям приказ "уничтожить войска внешней Монголии в районе Номонхана" – то есть в районе реки Халхин-Гол. Здесь все началось со сражения в небе.

Первое столкновение в воздухе между советскими и японскими летчиками состоялось 22 мая 1939 года. Неприятным сюрпризом для советской стороны стали большие потери в боях с японцами. "Сталинские соколы" в Монголии отставали от более опытных японцев по технике воздушных боев. Это привело к настоящему избиению краснозвездных самолетов в майских боях. Но уже 29 мая из Москвы в Монголию были направлены 48 советских летчиков, имевших опыт боев в небе Испании и Китая, в том числе 22 Героя Советского Союза. В июне обстановка в воздухе изменилась в пользу ВВС Красной армии.

28 мая 1939 года последовало японское наступление на земле. Японцам удалось опрокинуть монгольскую конницу, но на выручку бойцам армии Монгольской Народной Республики пришел советский мотострелковый полк с танками. Он успешно отбил все атаки, а вырвавшийся вперед японский разведывательный отряд подполковника Адзума оказался разгромлен. Причем в бою были использованы советские огнеметные танки, которые произвели неизгладимое впечатление на противника.

СМЕНА КОМАНДОВАНИЯ

Вслед за летчиками в Монголию отправится еще один человек – комдив Георгий Жуков. Поначалу его задачей было наблюдать и информировать Москву о действительном положении вещей. Вскоре, однако, было решено, что лучшей кандидатуры на замену неважно себя показавшему в первых боях Фекленко не найти. 12 июня 1939 года Жуков сменил Николая Фекленко на должности командующего 57-м особым корпусом. В скором времени 57-й оск становится 1-й армейской группой. Еще 5 июня была создана фронтовая (Читинская) группа войск под командованием командарма 2-го ранга Григория Штерна. При всей высокой оценке Жукова как полководца нельзя не отметить, что его успех во многом был обеспечен снабжением его армейской группы (на расстояние 600-700 км) боеприпасами, горючим и продовольствием, что и обеспечил как раз Штерн.

Достижением Жукова стало отражение двух наступлений японцев в июле 1939 года. В первом случае это были бои на Баин-Цагане, когда решительным контрударом удалось предотвратить окружение советских войск на восточном берегу Халхин-Гола, прорвавшись в тыл по восточному берегу. Во втором случае японцев удалось переиграть, расположив позиции советской артиллерии за пределами дальности огня противника, когда тот в 20-х числах июля сделал ставку на артиллерию. Несмотря на наращивание численности группировки на Халхин-Голе до 75 тыс. человек, японцы не смогли разгромить советско-монгольские войска. Советская группировка насчитывала около 52 тыс. человек. 31 июля Георгию Жукову было присвоено очередное воинское звание – командир корпуса.

Последующий августовский разгром японцев стал уже закономерным развитием июльских успехов. Жукову удалось добиться внезапности наступления и упредить врага. Начало нового японского наступления было назначено на 24 августа, и оно безнадежно опоздало. Действиями подвижных сил комкору удается добиться решительного результата, окружения крупных сил противника.

ПОТЕРИ И ВЫВОДЫ

За мужество, проявленное в боях на Халхин-Голе, 73 бойца и командира Красной армии получили звание Героя Советского Союза, в том числе 21 человек – посмертно.

Согласно новейшим исследованиям, потери японских вооруженных сил в боях на Халхин-Голе составили 8 707 человека убитыми, 1 021 – пропавшими без вести и 8 647 – ранеными. Советские потери составили 9 703 человека убитыми, пропавшими без вести и умершими от ран и 15 952 человека ранеными. Как мы видим, потери сторон были сопоставимыми и победа далась Красной армии нелегко. Объяснялось это в том числе примерным равенством сил сторон.

Также тревожным сигналом стали большие потери бронетехники. Безвозвратно Красная армия утратила 236 танков всех типов, что было не столько следствием тактических промахов, сколько явным закатом эры легких танков на поле боя, насыщенном противотанковыми средствами.

-

11 мая 1720 г. (304 года назад) родился КАРЛ ФРИДРИХ ИЕРОНИМ БАРОН ФОН МЮНХГАУЗЕН (1720-1797) – НЕМЕЦКИЙ БАРОН, ЗНАМЕНИТЫЙ РАССКАЗЧИК

БАРОН МЮНХГАУЗЕН: ОТ ЧЕЛОВЕКА ДО СИНДРОМА

В 1761 году первое упоминание о невероятных похождениях барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена появилось в книге Der Sonderling графа Линара . В 1781 году в Берлине в альманахе "Путеводитель для веселых людей" славный барон был представлен уже в 16 эпизодах. После дебюта карьера Мюнхгаузена была стремительной: в 1785 году выходит книжка небольшого формата (всего 49 страниц) под названием "Рассказы барона Мюнхгаузена о его удивительных путешествиях и походах", написанная Распе, которая множится в переводах и версиях, расходясь по свету. Спустя 100 лет после первого упоминания барон как явление попадает в энциклопедии (от Брокгауза до "Британики").

Сегодня назвать его "неизвестным" язык не поворачивается. Но приходится. Поскольку сопоставление книг и документов неумолимо свидетельствует: единого для всех Мюнхгаузена не существует, его приключения, изданные в разных странах, – разные. А сам барон – наверное, наиболее цензурируемый персонаж в литературной истории.

МНОГОЛИКИЙ

Ну вот, к примеру, кто у нас в отечестве знает об участии Мюнхгаузена в... событиях Великой французской революции? А между тем это весьма увлекательная новелла. В ней немецкий барон и кирасир российской императорской армии, возвращаясь домой, узнает, что французский король Людовик XVI и королева Мария-Антуанетта в смертельной опасности: революционеры захватили власть в Париже, королевская семья арестована. Благородный Мюнхгаузен устремляется на выручку. Прибыв в Париж, он направляется в Национальное собрание и со свойственным ему напором очищает помещение от революционеров, запирает дверь, а ключ оставляет себе. "С триумфом я вернулся во дворец. Королева бросилась в мои объятия с плачем. "Ах, ты истинный цвет дворянства, – сказала она. – Если бы все дворяне Франции были, как ты, мы никогда бы не дошли до такого ужаса!"". Прощается Мюнхгаузен с Людовиком и Марией-Антуанеттой за ужином: "Я оставил короля за бараньей отбивной, предупредив его, чтобы он не задерживался, иначе его неминуемо схватят. Я пришпорил коня и вернулся в Англию. Если король слишком засиделся за обедом – что ж, это уже не моя вина".

Знакомый советскому читателю Мюнхгаузен этим приключением обделен. Почему – понятно: о контрреволюционном подвиге Мюнхгаузена по спасению французского короля от восставшего народа в советской книжке не могло быть и речи. Даже "белогвардейского титула" – барон – в первых советских изданиях нет.

Однако нет королевской истории и во французской версии приключений. И в немецкой тоже нет. Зато есть в английских и американских вариантах.

КИРАСИР И ПИСАТЕЛЬ

Почему же у "Мюнхгаузена" возникли эти разные варианты? Чтобы разобраться в этом, нужно вернуться к истории.

Барон Иероним фон Мюнхгаузен – реальное историческое лицо XVIII века. Он происходил из богатой и многочисленной дворянской семьи в Боденвердере (современная Нижняя Саксония). В молодости барон служил в России в кирасирском полку, участвовал в войне с Турцией 1735-1739 годов, в том числе в осаде Очакова. В начале 1750-х годов в чине ротмистра Мюнхгаузен возвращается в Германию, в родной город. Он быстро становится известен своими историями о приключениях в России, которые рассказывал дома гостям или в соседнем трактире.

Одним из слушателей Мюнхгаузена был Эрих Рудольф Распе, молодой ученый и писатель. Распе был талантлив, но, как водится с талантами, еще и беден, и невероятно "влипуч" – затевал махинации, на которых все время попадался. В Германии ему поручили курировать и пополнять коллекцию монет, а он стал потихоньку продавать налево ценные экземпляры.

Чтобы избежать ареста, Распе бежал в Англию. Нужда достала и там. И вот тогда на помощь пришел Мюнхгаузен – истории о нем были встречены благожелательно и даже имели спрос. Так и возникли "Рассказы барона Мюнхгаузена о его удивительных путешествиях и походах". В канонический набор вошли охотничьи и солдатские байки: конь, повисший на церковном шпиле, олень, подстреленный вишневой косточкой, волк, попавший в упряжку вместо съеденной им лошади, бешеная шуба, полет на пушечном ядре, конь, перерубленный воротами крепости, и некоторые другие. Оригинальность этих рассказов дает основание предположить, что именно они исходят от реального Мюнхгаузена, пусть даже с деталями, присочиненными Распе.

Сам Распе, кстати, после издания первого сборника уезжает в Шотландию, но литературный Мюнхгаузен живет уже без своего создателя. В Англии книжка о геройском бароне переиздается каждый год, обрастая главами с новыми приключениями, которые разные анонимные авторы дописывают уже без Распе.

В 1786 году немецкий писатель Готфрид Август Бюргер, по всей вероятности, также лично слышавший рассказы барона, выпускает в Геттингене, недалеко от мюнхгаузеновского родного городка, первое издание "Приключений" на немецком языке, добавив к канону несколько новых историй.

Реальный барон Мюнхгаузен всему этому свидетель: он становится знаменитым, у его дома собираются зеваки, которых он велит гонять, грозится подать в суд за оскорбление чести и достоинства. До суда, правда, дело не доходит. Барон-вдовец в 75 лет женится на 17-летней девушке веселого нрава, за свадьбой быстро следует разорительный развод, а в 1797 году бывший кирасир русской армии умирает. Но судьба реального человека уже никак не связана с жизнью литературного героя – Мюнхгаузен становится бессмертным.

МЕДВЕДИ И ЖЕНЩИНЫ

В XVIII-XIX веках вышло более 100 различных изданий Мюнхгаузена. Основное повторяется, но отдельные приключения во многом различаются, иногда очень забавно.

Например, в истории с конем, который никак не мог напиться после жаркого боя, в английском варианте задняя половина лежит у ворот города, умирая в судорогах, а во французском – развлекается с молодыми кобылками на ближайшем лугу. Корней Иванович Чуковский в советской версии скромно пропустил этот момент, придумав еще более смешное – вторая половина "паслась".

Барон несколько раз вступал в поединок с русскими медведями, о чем читатели в России до сих пор не в курсе. Вот, например, сюжет из французской версии похождений барона: Мюнхгаузен, спасаясь от медведя в зимнем русском лесу, забирается на дерево и роняет в снег свое единственное оружие – охотничий тесак. Только рукоять торчит. Тут Мюнхгаузену, то ли от отчаяния, то ли от холода, приходит в голову замечательная мысль. Расстегнув штаны, отважный охотник направляет струю "природной жидкости, которая всегда у каждого при себе" в сторону тесака. Как известно, в России такие морозы, что даже "природная жидкость" замерзает, не долетев до земли. В результате образуется сосулька, одним концом прилипающая к тесаку, а другим остающаяся в мужественной руке Мюнхгаузена. Он вытягивает оружие из снега и расправляется с медведем.

Российскому читателю неведомы и женские истории барона. В переложении Чуковского женщины в приключениях Мюнхгаузена не фигурируют вовсе. Между тем в других рассказах у барона возникают романтические связи и с богиней любви Венерой, и с женой короля Луны. А в английской версии приключений одна из главных ролей принадлежит... российской императрице. Правда, так и остается неясным, какой – по имени она так и не названа, а на протяжении жизни реального барона их было несколько.

Из путешествия к Северному полюсу Мюнхгаузен привез тысячу окороков и шкур белых медведей. В русском пересказе на этом дело заканчивается, но на самом деле Мюнхгаузен отправил часть добычи в подарок императрице и ее придворным. В ответ она посылает благодарственную грамоту. Ее везет князь Долгорукий, которому дано устно деликатное поручение – пригласить Мюнхгаузена разделить с императрицей корону империи. Мюнхгаузен рассказывает, что, как человек, "начисто лишенный стремления к королевским почестям", отклонил это предложение в самых вежливых выражениях. "Что прекрасный пол видит во мне, понять не могу, но императрица не единственная из монархов-женщин, предлагавших мне руку", – замечает барон.

Позже Мюнхгаузен меняет свои планы, но не из монархических амбиций, а из чувства интернационального долга. Он соглашается принять руку императрицы, если та прекратит войну с Турцией и совместно займется постройкой Суэцкого канала. Ему дают миллион русских рабочих, к ним присоединяется еще миллион турецких, и Мюнхгаузен осуществляет давнюю мечту империалистов и всего прогрессивного человечества – канал, открывающий короткий путь в Индию, построен. О том, что дальше случилось с российским престолом, даже английская версия умалчивает.

Еще одна малоизвестная нам ипостась Мюнхгаузена – роль героя вестерна. Он приезжает в Америку времен войны за колонии между Англией и Францией. Барон и его спутники попадают в плен к индейцам, с них снимают скальпы. Индейцы решают поджарить и съесть чужаков, но по неопытности напиваются ромом и засыпают. Мюнхгаузен, уже горящий на костре, выпутывается из веревок, спасает друзей. Они находят скальпы и быстро приращивают их к головам благодаря смекалке Мюнхгаузена – он успел узнать, что сок местных деревьев обладает волшебным целебным свойством.

ПОСЛЕДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Вариантов приключений Мюнхгаузена за минувшие со времени его литературного дебюта годы вышло столько, что и не счесть, – единого сводного списка не существует. Да и вряд ли кто-нибудь сегодня возьмется этот пробел восполнить. Прежде всего потому, что, как ни печально, мировая слава барона все же клонится к закату. В англоговорящих странах, например, ему в последнее время явно не везет. Вспомнишь в разговоре с англичанами что-то из похождений барона, на тебя смотрят непонимающе, даже подозрительно: о чем это он? Спрашиваешь американцев – то же самое: многие знают фильм Терри Гиллиама "Приключения барона Мюнхгаузена", но как любимый детский герой, узнаваемый литературный персонаж – всё, нет его, исчез.

Барон теперь знаком больше не по книжке, а по "синдрому Мюнхгаузена" и по "делегированному синдрому Мюнхгаузена". Сегодня широко распространенный, это термин сначала появился как узкопрофессиональный, в среде психиатров, описавших в 1950-х годах особенности поведения некоторых людей, которые, как Мюнхгаузен, придумывали неправдоподобные истории про свои болезни, чтобы привлечь внимание и сочувствие медицинских работников или просто окружающих. При "делегированном" синдроме родители, в основном мамы, выдумывают болезни у детей, чтобы через них получить себе психологическую поддержку.

"Делегированный синдром Мюнхгаузена" фигурировал в 1990-е и нулевые годы как основание для лишения родительских прав, тюремных сроков родителям по обвинению в убийстве собственных детей.

Судебные процессы, в которых обвинение строилось на "синдроме Мюнхгаузена", шли годами и были скандально громкими. Сейчас термин "синдром Мюнхгаузена" в судебной практике не признается, а в психиатрической постепенно заменяется на описательный, без имени Мюнхгаузена.

Такое вот грустное приключение случилось с бароном в XXI веке.

-

-

-

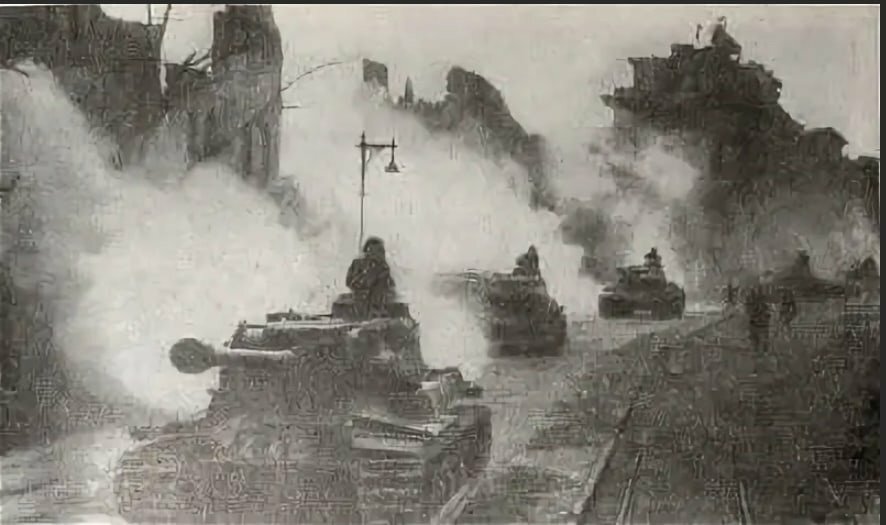

2 мая 1945 г. (79 лет назад) СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА ПОЛНОСТЬЮ ОВЛАДЕЛИ СТОЛИЦЕЙ ГЕРМАНИИ БЕРЛИНОМ

ШТУРМ СТОЛИЦЫ РЕЙХА

25 апреля 1945 года советские войска замкнули кольцо окружения вокруг Берлина. Гарнизон города составлял не менее 200 тыс. военнослужащих вермахта и СС, а также бойцов отборных частей полиции и ополчения-фольксштурма. У них на вооружении было большое количество противотанковых гранатомётов одноразового действия – фаустпатронов.

В боевых действиях на территории Берлина 26 апреля принимали участие свыше 400 тыс. советских военнослужащих. Вечером 28 апреля части Красной армии вышли в район здания Рейхстага, а через два дня начался его штурм. 1 мая 1945 года над немецким парламентом был поднят штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии. Тем не менее отдельные группы нацистов сопротивлялись в здании Рейхстага до 2 мая.

30 апреля 1945 года Адольф Гитлер разрешил командующему обороной Берлина генералу Гельмуту Вейдлингу готовить отход войск на запад, однако затем отменил свой приказ и вскоре покончил с собой.

1 мая Йозеф Геббельс, ставший рейхсканцлером, и рейхсминистр по делам партии Мартин Борман вступили в переговоры с советским командованием, однако отказались выполнять требование о безоговорочной капитуляции.

Вечером 1 мая по подконтрольной нацистам части Берлина был нанесён мощный артиллерийский удар. В ночь на 2 мая остатки берлинского гарнизона были разбиты советскими войсками на ряд мелких групп.

В ночь на 2 мая 1945 года немецкие военные отправили советским войскам радиограмму с просьбой о прекращении огня и переговорах. При личной встрече парламентёры передали, что генерал Вейдлинг заявляет об окончании сопротивления. В шесть часов утра он перешёл линию фронта и сдался в плен. При этом генерал подчеркнул, что действует без санкции Геббельса и что капитулировал пока только непосредственно подчинённый ему 56-й танковый корпус. Советское командование рекомендовало Вейдлингу написать приказ о капитуляции всего берлинского гарнизона, что тот и сделал.

Приказ был передан по радио, после чего началась массовая сдача немецких войск в плен. За день войска 1-го Белорусского фронта пленили более 100 тыс. немецких военных, а части 1-го Украинского – около 34 тыс. Во второй половине дня было подавлено сопротивление нацистских групп, не собиравшихся сдавать оружие.

С 3 по 8 мая в районе Берлина продолжались бои с отдельными группами и опорными пунктами нацистских войск. Гитлеровское командование пыталось сдаться западным союзникам, однако советская сторона настояла на подписании Акта о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил в Берлине. 8 мая 1945 года Берлинская наступательная операция была официально завершена.

Советские безвозвратные потери в ходе этой операции были достаточно весомы и составили около 78 тыс. человек убитыми и пропавшими без вести. Это было связано с беспрецедентно сложными условиями наступления в городе. Нацисты потеряли убитыми порядка 400 тыс., не менее 380 тыс. сдались в плен, небольшие группы прорвались из города и в дальнейшем капитулировали перед американцами или англичанами.

Штурмом Берлина советские войска поставили точку в истории гитлеризма и определили дальнейший ход событий в Европе и мире на десятилетия вперёд. В исходе Второй мировой войны больше не было никакой интриги. Сама операция была единственной в своём роде в ХХ веке. История больше не знает примеров успешного штурма настолько крупных и хорошо укреплённых военно-политических центров.

-

-

1 мая 1960 г. (64 года назад) АМЕРИКАНСКИЙ САМОЛЕТ НАРУШИЛ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО СССР И БЫЛ СБИТ

ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ ЦРУ: САМОЛЕТ-ШПИОН U-2 СБИЛИ НАД СССР

1 мая 1960 года советским зенитчикам удалось сбить американский самолет-шпион Lockheed U-2 под управлением Фрэнсиса Пауэрса. Этот инцидент сыграл важную роль в отношениях двух сверхдержав в условиях холодной войны, еще больше обострив противостояние.

Решение о создании "несбиваемого" самолета-разведчика было принято руководством США в середине 1950-х годов после провала переговоров об "открытом небе". Речь шла о взаимных наблюдательных полетах над американской и советской территорией, однако на предложенные условия Советский Союз тогда не согласился. В то же время американцам было жизненно необходимо получить информацию о ядерном арсенале СССР, количестве стратегических бомбардировщиках М-4, системе ПВО и т.д.

Самолет Lockheed U-2 был создан в короткие сроки, и на тот момент (первый полет состоялся 1 августа 1955 года) был действительно неуязвимым. Он совершал полеты на высоте 21 километра на дальность свыше 3 500 километров, а мощное фотооборудование позволяло вести съемку с разрешением 0,76 метра (при съемке с высоты 18 000 метров). Эксплуатацией самолета занималось секретное подразделение ЦРУ – "Отряд 10-10".

Первый полет над СССР состоялся 4 июля 1956-го. Система ПВО засекла нежелательного гостя, однако сбить его на тот момент было нечем. Способный справиться с этой задачей зенитно-ракетный комплекс С-75 "Двина" был принят на вооружение только спустя полтора года. Американские летчики чувствовали себя в советском небе вольготно, U-2 совершили свыше двух десятков разведывательных полетов, в ходе которых добыли массу ценнейшей информации (в том числе, например, сведения о расположении ракетного полигона Тюратам № 5 – нынешнего Байконура). Как позже вспоминал Фрэнсис Пауэрс, пилотов в принципе не готовили к тому, что их могут сбить – не прорабатывались планы эвакуации, варианты связи со своими и так далее. Единственная опция – булавка с ядом.

Разведывательный полет 1 мая 1960 года должен был стать практически будничной операцией. U-2 Пауэрса стартовал с пакистанской авиабазы Пешавар, над Советским Союзом должен был проследовать маршрутом Сталинабад – Аральское море – Челябинск – Свердловск – Киров – Архангельск – Северодвинск – Кандалакша – Мурманск, после чего приземлиться в Норвегии.

Практически сразу после пересечения воздушного пространства СССР U-2 был обнаружен радарами ПВО, однако сбить его долгое время не удавалось. На перехват высылались истребители, но из-за большой высоты полета сделать они ничего не могли. Обстановка накалялась: американец спокойно летел над территорией Советского Союза уже несколько часов, и об этом было известно Хрущеву. Он требовал сбить шпиона любой ценой (один из пилотов Су-9 даже получил приказ таранить неприятеля), в случае неудачи наверняка последовали бы жесткие кадровые решения…

В итоге в районе города Челябинск-40, ныне – Озерск, где находится знаменитый комбинат "Маяк", U-2 попал в зону досягаемости расчета 57-й зенитной ракетной бригады, оснащенной новейшими ЗРК С-75. Как оказалось позже, первая же выпущенная ракета поразила цель, взорвавшись позади самолета. Однако его обломки, появившиеся на радаре, были приняты за поставленные помехи, потому работа по цели продолжилась. В общей сложности было выпущено 14 ракет, другой расчет ошибочно атаковал пару перехватчиков МиГ-19, один истребитель был сбит, а пилот погиб. Проведенное позже расследование показало, что причиной стала элементарная нескоординированность между родами войск и главным командованием, одни не знали, что делали другие и так далее. Возможно, сказалась общая нервозность при выполнении задачи.

Фрэнсис Пауэрс тем временем пытался выбраться из падающего самолета. Из-за взрыва корпус деформировало, и катапультироваться без риска для здоровья было нельзя. Пилот решил выбираться самостоятельно, при этом забыл отсоединить шланг кислородной маски и едва не погиб. Полностью вылезти из кабины и раскрыть парашют удалось лишь на высоте пяти километров. На земле его задержали, после чего судили, а в итоге обменяли на разведчика Рудольфа Абеля.

Когда U-2 был сбит, начался новый этап противостояния – теперь дипломатический. Американцы, всегда отрицавшие сам факт разведывательных полетов над СССР, сперва признали лишь потерю самолета. Дескать, выполнялась миссия NASA, U-2 проводил метеорологические исследования, пилот потерял сознание, а самолет случайно, уже на автопилоте, залетел на территорию Советского Союза. О судьбе Пауэрса им тогда известно не было.

Однако спустя несколько дней СССР сообщил, что пилот жив и дает признательные показания, обломки самолета изучены и сомнений не осталось – это была шпионская миссия. Вместе с тем на 16 мая в Париже были запланированы переговоры на высшем уровне между руководством СССР и стран Запада, должны были обсуждаться меры по снижению напряженности. Но так как американская сторона отказалась публично извиниться за проводившуюся ранее политику, встреча прошла скомканно.

Но по крайней мере после шпионского скандала с Пауэрсом небо над Советским Союзом перестало быть проходным двором для разведывательной авиации противника, а самолеты U-2 навсегда потеряли статус "несбиваемых".

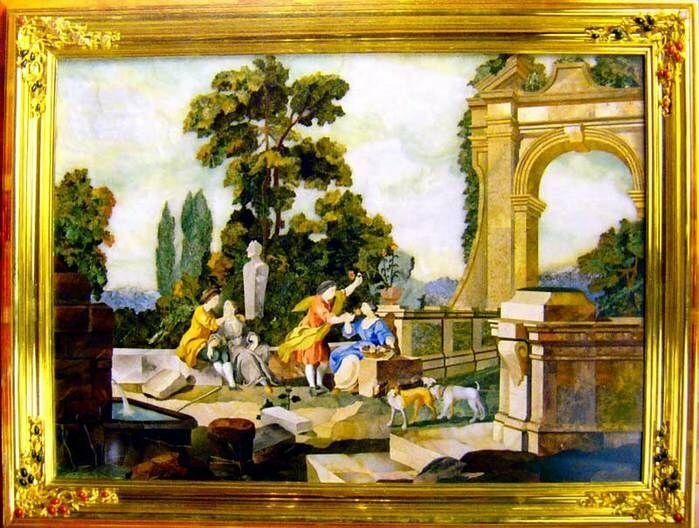

29 апреля 2000 г. (24 года назад) ГЕРМАНИЯ ПЕРЕДАЛА РОССИИ ФРАГМЕНТЫ ПОДЛИННОЙ ЯНТАРНОЙ КОМНАТЫ

Автором первоначального проекта Янтарной комнаты считается Андреас Шлютер, с 1699 года занимавший должность главного архитектора прусского королевского двора. В процессе перестройки дворца в Берлине он решил использовать для отделки интерьера янтарь, никогда прежде для этих целей не применявшийся. Осуществлению оригинального замысла способствовала королевская коллекция янтаря, в которую входили три богато орнаментированные янтарные рамы с зеркалами.

В 1716 году Фридрих Вильгельм I в качестве дипломатического подарка преподнес Янтарную комнату Петру I. При жизни Петра янтарный кабинет так и не был установлен. Дочь Петра Елизавета решила использовать янтарный кабинет для убранства одного из покоев Зимнего дворца – своей официальной резиденции. Устройством его занялся обер-архитектор Варфоломей Растрелли, который восполнил нехватку янтарных деталей зеркальными пилястрами и росписями панно "под янтарь" и разместил Янтарную комнату в Екатерининском дворце Царского Села. Комната была расположена на площади 100 квадратных метров, 40 квадратных метров янтаря разместились среди зеркал. Интерьер украшала мраморная флорентийская мозаика.

Во время Великой Отечественной войны Янтарную комнату в ряду других наиболее ценных экспонатов не смогли вывезти в тыл из-за хрупкости деталей. Ее законсервировали, оклеив бумагой, марлей и ватой. Но оккупанты вывезли ее в Кенигсберг. Похищенные янтарные панно и двери были смонтированы в одном из залов Кенигсбергского замка и стали лучшим украшением работавшего там музея. При отступлении немецких войск комната была демонтирована и не позднее апреля 1945 года вывезена в неизвестном направлении.

Поиски Янтарной комнаты были начаты сразу же, как только Советская Армия взяла Кенингсберг. Они продолжались много лет, но комната найдена не была.

В конце 1970-х годов Совет Министров РСФСР распорядился восстановить Янтарную комнату. Работы по ее восстановлению начались в 1983 году, к ноябрю 1996 года они были завершены примерно на 40%. На этих работах было занято 40 специалистов, руководил работами Александр Журавлев.

29 апреля 2000 года в Екатерининском дворе Царского Села министр по делам культуры ФРГ Михаэль Науман передал и.о. президента РФ В.В.Путину фрагменты подлинной Янтарной комнаты. В Россию вернулись два фрагмента, обнаруженные в Германии – флорентийская мозаика "Обоняние и осязание", одна из четырех, изготовленных в 1787 году по заказу Екатерины, и янтарный комод, изготовленный в 1711 году берлинскими ремесленниками и занимавший одно из центральных мест в меблировке Янтарной комнаты. В 1997 году немецкие власти конфисковали эту мозаику у некоего нотариуса, которому передал ее на временное хранение немецкий офицер, участвовавший в вывозе Янтарной комнаты из Царского Села. Нотариус попытался ее продать, но его судили, а право владения мозаикой признали за его дочерью. Она же отказалась от претензий на янтарную панель, передав все права на нее городу Бремену, который и передал ее музею-заповеднику "Царское Село".

К 13 мая 2003 года работы по восстановлению Янтарной комнаты в Екатерининском дворце были завершены и приняты у царскосельских реставраторов российско-германским экспертным советом с оценкой "отлично". Официальное открытие Янтарной комнаты состоялось 31 мая 2003 года, в заключительный день основных торжеств в честь 300-летия Петербурга. В этот день в Екатерининский дворец прибыли президент России Владимир Путин, канцлер Германии Герхард Шредер и все участники Европейского саммита, который собрался в юбилейном Петербурге. 3 июня 2003 года в Екатерининский дворец пришли все желающие. -

29 апреля 2000 г. (24 года назад) ГЕРМАНИЯ ПЕРЕДАЛА РОССИИ ФРАГМЕНТЫ ПОДЛИННОЙ ЯНТАРНОЙ КОМНАТЫ

Автором первоначального проекта Янтарной комнаты считается Андреас Шлютер, с 1699 года занимавший должность главного архитектора прусского королевского двора. В процессе перестройки дворца в Берлине он решил использовать для отделки интерьера янтарь, никогда прежде для этих целей не применявшийся. Осуществлению оригинального замысла способствовала королевская коллекция янтаря, в которую входили три богато орнаментированные янтарные рамы с зеркалами.

В 1716 году Фридрих Вильгельм I в качестве дипломатического подарка преподнес Янтарную комнату Петру I. При жизни Петра янтарный кабинет так и не был установлен. Дочь Петра Елизавета решила использовать янтарный кабинет для убранства одного из покоев Зимнего дворца – своей официальной резиденции. Устройством его занялся обер-архитектор Варфоломей Растрелли, который восполнил нехватку янтарных деталей зеркальными пилястрами и росписями панно "под янтарь" и разместил Янтарную комнату в Екатерининском дворце Царского Села. Комната была расположена на площади 100 квадратных метров, 40 квадратных метров янтаря разместились среди зеркал. Интерьер украшала мраморная флорентийская мозаика.

Во время Великой Отечественной войны Янтарную комнату в ряду других наиболее ценных экспонатов не смогли вывезти в тыл из-за хрупкости деталей. Ее законсервировали, оклеив бумагой, марлей и ватой. Но оккупанты вывезли ее в Кенигсберг. Похищенные янтарные панно и двери были смонтированы в одном из залов Кенигсбергского замка и стали лучшим украшением работавшего там музея. При отступлении немецких войск комната была демонтирована и не позднее апреля 1945 года вывезена в неизвестном направлении.

Поиски Янтарной комнаты были начаты сразу же, как только Советская Армия взяла Кенингсберг. Они продолжались много лет, но комната найдена не была.

В конце 1970-х годов Совет Министров РСФСР распорядился восстановить Янтарную комнату. Работы по ее восстановлению начались в 1983 году, к ноябрю 1996 года они были завершены примерно на 40%. На этих работах было занято 40 специалистов, руководил работами Александр Журавлев.

29 апреля 2000 года в Екатерининском дворе Царского Села министр по делам культуры ФРГ Михаэль Науман передал и.о. президента РФ В.В.Путину фрагменты подлинной Янтарной комнаты. В Россию вернулись два фрагмента, обнаруженные в Германии – флорентийская мозаика "Обоняние и осязание", одна из четырех, изготовленных в 1787 году по заказу Екатерины, и янтарный комод, изготовленный в 1711 году берлинскими ремесленниками и занимавший одно из центральных мест в меблировке Янтарной комнаты. В 1997 году немецкие власти конфисковали эту мозаику у некоего нотариуса, которому передал ее на временное хранение немецкий офицер, участвовавший в вывозе Янтарной комнаты из Царского Села. Нотариус попытался ее продать, но его судили, а право владения мозаикой признали за его дочерью. Она же отказалась от претензий на янтарную панель, передав все права на нее городу Бремену, который и передал ее музею-заповеднику "Царское Село".

К 13 мая 2003 года работы по восстановлению Янтарной комнаты в Екатерининском дворце были завершены и приняты у царскосельских реставраторов российско-германским экспертным советом с оценкой "отлично". Официальное открытие Янтарной комнаты состоялось 31 мая 2003 года, в заключительный день основных торжеств в честь 300-летия Петербурга. В этот день в Екатерининский дворец прибыли президент России Владимир Путин, канцлер Германии Герхард Шредер и все участники Европейского саммита, который собрался в юбилейном Петербурге. 3 июня 2003 года в Екатерининский дворец пришли все желающие.-

1

1

-

-

17) 28 апреля 1799 года (225 лет назад) РУССКИЕ ВОЙСКА ЗАХВАТИЛИ МИЛАН В ХОДЕ ВОЙНЫ ВТОРОЙ КОАЛИЦИИ

РУССКИЕ В МИЛАНЕ: КАК СУВОРОВ С КАЗАКАМИ ПРОГНАЛ ФРАНЦУЗОВ-ОККУПАНТОВ

28 апреля 1799 г. в ходе Итальянского похода под командованием фельдмаршала Суворова русско-австрийские войска захватили Милан. Французская армия, оккупировавшая город, потерпела ряд сокрушительных поражений. Одним из самых ярких было сражение на реке Адде, в ходе которого французы были разгромлены и вынуждены спешно отступать в разных направлениях.

СРАЖЕНИЕ НА РЕКЕ АДДЕ

Первое крупное сражение с французскими войсками состоялось 26-28 апреля 1799 года на реке Адде, на подступах к Милану. В оперативном подчинении Суворова находились также и австрийские войска: считалось, что совместные усилия армий двух императоров должны покончить с республиканской Францией и ее сателлитами. Однако австрийцы оказались практически бесполезны и действовали только как части усиления или обеспечивали охрану тылов русских корпусов.

Русские войска отбросили французов от Адды и переправились через реку, не потеряв ни одного солдата. Французские войска оказались разделены, и им пришлось отступать в разных направлениях. Более того, командующий пятитысячным французским отрядом генерал Серюрье потерял связь с начальством и не знал, что быстро продвигавшиеся русские отряды к утру взяли его группировку в кольцо. После недолгих переговоров Серюрье приказал своим солдатам сложить оружие.

Всего в результате боя у Адды французы потеряли свыше 5 тысяч человек пленными, более 2,5 тысячи убитыми и ранеными. При этом общие потери русских и австрийцев составили 2 тысячи человек.

РУССКИЕ В МИЛАНЕ

Союзные войска предполагали, что французы будут оборонять Милан, однако те торопливо отступали. Всего в миланской цитадели осталось 2,4 тысячи солдат, которые не смогли защитить город. Вечером 28 апреля в Милан ворвались донские казаки и полк русской пехоты. Общее командование силами осуществлял майор Молчанов. С их появлением миланский народ встал бунтом против французских сторонников, и казакам пришлось позаботиться о том, чтобы не было кровопролития.

Позднее за войсками Суворова подоспели и австрийские дивизии генералов Меласа, Отта и Цопфа. В результате город был взят под охрану.

29 апреля русско-австрийские части торжественно вступили в город. Суворов двигался во главе войск на белом коне в сопровождении личного конвоя. При входе в город русских встречали знатные горожане, духовенство, а вдоль дороги стояли толпы восторженных горожан. Окна, балконы и крыши были также забиты людьми, которые махали платками и шляпами и кричали на разные лады.

По случаю победы в Милане организовали торжественный парад союзных войск. Во время мероприятия в карету, предназначенную Суворову, усадили его секретаря Фукса. Горожане не знали, как выглядит русский фельдмаршал, и рукоплескали Фуксу, что очень веселило Суворова. Вечером того же дня в честь освободителей организовали праздничный салют.

На следующий день у Суворова был большой обед. На него съехались генералы и вся городская знать, привезли даже пленных французских генералов. Русский полководец приветливо принял гостей и лично говорил с французами, которые преклонялись перед его полководческим талантом.

Однако в городе Суворов пробыл недолго, поскольку, как он сам говорил, была "пора рабочая". Фельдмаршал снова начал учить австрийцев на свой лад, а также послал императору Австрии собственный план военной кампании. Суворов считал, что нужно идти вперед, не давая французам опомниться. Австрийский император не согласился на это, однако отказ пришел позже, когда армия Суворова уже двинулась вперед, к реке По. Русское войско преследовало отступающих французов, а в Милане осталось 4,5 тысячи австрийских солдат для блокады цитадели, в которой безнадежно застрял французский гарнизон.

-

1

1

-

-

(16) 26 апреля 1658 г. (366 лет назад) ГЛАВНАЯ БАШНЯ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ ПЕРЕИМЕНОВАНА В СПАССКУЮ

26 апреля 1658 года указом царя Алексея Михайловича главная из 20 башен Московского кремля из Фроловской была переименована в Спасскую. Новое название было дано в честь чудотворной иконы Спаса Нерукотворного, которую государь привёз из Вятки. Образ был поставлен в Успенском соборе, а ворота и башню, через которые его внесли в Кремль, стали именовать Спасскими.

Первоначальное название "Фроловская" было дано башне в честь церкви Святых Фрола и Лавра, куда вела дорога из Кремля через эти ворота. До наших дней этот храм не сохранился.

Спасская (Фроловская) башня была построена в 1491 году, в период княжения Ивана III. Об этом свидетельствуют белокаменные плиты с памятными надписями, установленные над въездными воротами башни. С внешней её стороны надпись сделана на латинском языке, с внутренней – на русском:

"В лето 6999 [1491] июля божией милостию сделана быстсия стрельница повелением Иоанна Васильевича государя и самодержца всея Руси и великого князя Володимирского и Московского и Новгородского и Псковского и Тверского и Югорского и Вятского и Пермского и Болгарского и иных в 30 лето государств его, а делал Пётр Антоний Солярио от града Медиолана (Милана – прим. ред.)".

Строительство башни положило начало сооружению восточной линии укреплений Кремля. В 1508 году через ров от неё перекинули деревянный мост.

В 1624-1625 годах английский архитектор Христофор Галовей при участии русского мастера Бажена Огурцова возвели над башней многоярусный верх в готическом стиле с элементами маньеризма (несохранившиеся обнажённые "статуи-болваны"), образное решение которого восходит к башне ратуши в Брюсселе. В 1628 году фигуры сильно обгорели во время пожара и были убраны с башни.

В середине XVII века на главную башню Кремля водрузили двуглавого орла, являвшегося гербом Российского государства. Впоследствии двуглавые орлы появились на Никольской, Троицкой и Боровицкой башнях.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ СПАССКИХ ВОРОТ

Спасские ворота являлись главными из всех кремлёвских и всегда почитались святыми. Через них нельзя было проезжать верхом, а проходящие через них мужчины должны были снимать головные уборы перед образом Спасителя, написанным на внешней стороне башни, освещаемым неугасимой лампадой; этот обычай сохранился вплоть до XIX века: по свидетельству Хуана Валеры, "проходя под ними, все обязаны обнажать головы и кланяться, причём от обязанности воздавать такие почести никоим образом не освобождены ни иностранцы, ни те, кто исповедует иную, а не православную веру". Тот, кто ослушивался святого правила, должен был сделать 50 земных поклонов.

На образ Спаса Смоленского молились приговорённые к смерти преступники, которых казнили на Лобном месте (впрочем, современные историки утверждают, что на самом Лобном месте казни никогда не проводились).

Спасские ворота являлись парадным въездом в Кремль. От священных ворот уходили на битву полки, и здесь же встречали иностранных послов. Все крестные ходы из Кремля шли через эти ворота, все правители России начиная с царя Михаила Фёдоровича перед коронацией торжественно проходили через них.

Существует легенда, что когда Наполеон проезжал через Спасские ворота в захваченной Москве, то порыв ветра стащил с него его знаменитую треуголку. При отступлении французской армии из Москвы Спасскую башню было приказано взорвать, однако подоспевшие донские казаки потушили уже зажжённые фитили.

ЧАСОВНИ СПАССКИХ ВОРОТ

Слева и справа от Спасских ворот всегда находились часовни. Слева стояла часовня Великого Совета Откровение (Смоленская), справа – Великого Совета Ангел (Спасская). Часовни построены каменными в 1802 году. В 1812 они были разрушены и восстановлены по новому проекту. В 1868 году, при реставрации Спасской башни по проекту архитектора П.А.Герасимова, часовни были разобраны и построены заново. 22 октября 1868 года новые шатровые одноглавые часовни были освящены. Обе часовни принадлежали Покровскому собору. В обязанности настоятелей часовен входил уход за неугасимой лампадой у надвратной иконы Спаса Смоленского. Обе часовни были снесены в 1925 году.

-

26 апреля 1986 г. (38 лет назад) ПРОИЗОШЛА АВАРИЯ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

КРУПНЕЙШАЯ ЯДЕРНАЯ КАТАСТРОФА – ГЛАЗАМИ ВЫЖИВШИХ

В этот день 38 лет произошла одна из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества – авария на Чернобыльской АЭС. В первые дни после взрыва умерли несколько десятков человек, в последующие годы скончались несколько тысяч людей.

Устранять последствия взрыва отправили более 600 тысяч жителей Советского Союза. Мы собрали в этом материале воспоминания тех, кто отправился в Припять, даже не представляя, с чем столкнется.

ПЕРВЫЕ ЧАСЫ АВАРИИ

26 апреля 1986 года, в 01:23, в ходе проведения испытаний турбогенератора № 8 на энергоблоке № 4 ЧАЭС произошел мощный гидротермический взрыв, который полностью разрушил реактор. Частично обрушились здание энергоблока и кровля машинного зала. Из-за аварии произошел колоссальный выброс радиации.

Разгорелся пожар, который начал выносить радиацию из опасной зоны. Сохранялась угроза нового, более мощного взрыва и прожига основания реактора. Первой задачей стало подавить это горение. Припятские пожарные, приехавшие на место через минуты после взрыва, оказались в числе первых жертв – по официальным данным, в течение нескольких недель умерли шесть человек.

"[Пожарные] полезли прям на реактор, а там такие булыжники урана лежали. И они уже там получали такую дозу радиации, несовместимую с жизнью, что у них там лопались сосуды, – рассказал в разговоре с NGS.RU ликвидатор аварии Виктор Погудин. – Пожарных на скорой помощи увозили в Москву, и даже врачи подходить боялись. Пожарные сильно пострадали, конечно. Они в первые дни все и погибли".

Стало ясно, что приближаться к горящему реактору нельзя, а значит, тушить нужно с воздуха. Так на сцене появились вертолетчики, которые первыми увидели взорвавшийся реактор.

ИНФОРМИРОВАНИЕ И ЭВАКУАЦИЯ

Полная эвакуация была объявлена только 28 апреля. 1100 автобусов колонной вывозили население Припяти, именно там находилась ЧАЭС, Чернобыля – он всего в 17 километрах от станции, и других близлежащих населенных пунктов.

"Мы в Чернобыль приехали 26 апреля, примерно в половине девятого, а авария случилась с 25-го на 26-е. Начальник штаба, командир части и я, – рассказывал корреспонденту 76.RU один из ликвидаторов аварии Юрий Казаков. – Мы поехали узнать, в чем дело и что случилось, потому что понимания не было ни у кого. Город вроде бы живет. Люди на балконах стоят, смотрят, дети в песочницах играют. Мороженое на улицах продают".

По словам ликвидатора, в Припяти ожидали специальную комиссию из Москвы, которая должна была сделать вывод – нужна ли эвакуация города.

"Никто не хотел брать такую ответственность на себя, ведь начнется паника, полная неразбериха, – объяснял он. – На объекте пожарные работали, что-то там заливали. Потом нам сказали: "Здесь просто авария случилась с выбросом радиации". Мы переглянулись с удивлением – какая авария с выбросом, если там после случившегося вообще нет целого энергоблока?!"

Юрий Казаков приехал на место со своим противогазом, потом ему и его товарищам выдали респираторы. Он вспоминал, что первое время доступ на площадки был практически открытым.

"Никто ничего не понимал до конца, что происходит, – рассказывал он. – На одной из площадок стояла белая "Волга", новенькая. Двое солдатиков сели в нее, покатались два часа. А потом им стало плохо – увезли в больницу. Померли ребята..."

ЛИКВИДАЦИЯ

С 27 апреля по 6 мая вертолетчики совершили 1927 вылетов к аварийному реактору. Туда бросали песок, глину и свинец. Пожар потушили только к 11 часам 1 мая.

"При подлете нам дали команду выключить печки и вентиляторы, активировать дозиметры, – вспоминал в разговоре с 74.RU вертолетчик Владимир Балахонов. – Бортовой техник Сережа Телегин, молодой совсем парень, говорит: "Командир, гляди, у нас зашкаливает!" Дозиметр показывал 500 рентген в час. Наш командир Юрий Яковлев ответил: "Закрой его, чтоб он нам на нервы не действовал".

К слову, нормальный радиационный фон составляет до 50 микрорентген в час, а упомянутые 500 означают, что 50-60 минут работ в таких условиях гарантируют тяжелую форму лучевой болезни с вероятностью выжить 50%. Полтора часа в такой зоне – стопроцентная смерть.

В 30-километровую зону вокруг станции стали прибывать специалисты разных областей со всего Советского Союза. Их отправляли в командировки. Они работали в опасной зоне посменно: те, кто набрал максимально допустимую дозу радиации, уезжали, а на их место приезжали другие. Всех этих людей позднее называли ликвидаторами.

Радиоинженеру Владимиру Щепанскому из Красноярска поручили оснастить спецоборудованием гигантские бульдозеры, предназначенные для ликвидации. В итоге его командировка затянулась на три месяца. "Мы не предполагали там оставаться так надолго, думали, оснастим и уедем. Просто нужно было, чтобы люди, которые разбираются в оборудовании, были на месте, – объяснял NGS24.RU инженер. – Были и рабочие завода Калющенко, которые обслуживали сами бульдозеры. И если надо, меняли и ремонтировали всё необходимое на месте. Я, например, непосредственно на месте аварии бывал два раза: в июне и в июле".

В то время в Припяти вовсю цвела вишня, зеленели сады, по пустым улицам города ходили брошенные животные: собаки, кошки, свиньи, курицы. Для ликвидаторов была развернута армейская кухня, позже появились полноценная столовая и медпункт.

Как рассказали ликвидаторы, в течение всей командировки нельзя было общаться с семьей, писать письма из Чернобыля не разрешали. В июне уровень радиационного фона был самый опасный, поэтому всем, кто был в зоне отчуждения, давали йодосодержащие таблетки. Иначе невыносимо першило в горле.

На месте катастрофы в Припяти работало около 600 тысяч человек со всего Советского Союза.

-

-

(10) 21 апреля 1770 г. (254 года назад) – РУССКИЙ ДЕСАНТНЫЙ ОТРЯД ПОД КОМАНДОВАНИЕМ ИВАНА АБРАМОВИЧА ГАННИБАЛА ОВЛАДЕЛ КРЕПОСТЬЮ НАВАРИН

При входе в Наваринскую бухту в ходе Архипелагской экспедиции (1769-1774 годов) наши корабли подверглись сильному обстрелу береговых батарей, но и сами вели по ним интенсивный огонь. Затем русская эскадра встала в бухте на якорь вне досягаемости для огня турецких пушек. Был высажен на берег десант в 300 штыков и при двух батареях полевых пушек и двух гаубицах, который возглавлял сын крестника Петра Великого бригадир Иван Ганнибал. Он быстро оценил обстановку, на высотах вокруг крепости разместил обе свои артиллерийские батареи, всего 24 пушки и два единорога (гаубица с особой формой ствола, увеличивающей её дальнобойность и точность).

По приказу Ганнибала орудия открыли ураганный огонь по турецким позициям и фортификационным сооружениям. Вскоре крепостные постройки запылали, а в восточной части цитадели в стене была проделана огромная брешь. Десант был готов к штурму. Но начальник турецкого гарнизона посчитал более благоразумным сдаться на милость победителя. Русским досталась крепость, её продовольственные и оружейные припасы, а также 42 пушки и 3 мортиры. Двоюродный дед Александра Пушкина за эту викторию удостоился ордена Святого Георгия 3-й степени. Великий поэт был его внучатым племянником.

В дальнейшем та же экспедиция русских кораблей одержала громкие победы над турецким флотом в Хиосском и Чесменском сражениях, успешно блокировала Дарданеллы, полностью прервав сообщение Турции с ее средиземноморскими владениями. Что способствовало успеху русских войск на Дунайском театре военных действий.

Позже Иван Ганнибал в 1778 году основал город Херсон и командовал Черноморским флотом. Закончил он свою службу будучи генерал-аншефом в 1784 году. Причина его отставки – ссора с всесильным фаворитом Григорием Потёмкиным. Скончался Иван Ганнибал в Санкт Петербурге в 1801 году.

-

1

1

-

-

-

(5) 12 апреля 1242 г. (782 года назад) ВОЙСКО АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ОДЕРЖАЛО ПОБЕДУ НАД НЕМЕЦКИМИ РЫЦАРЯМИ НА ЧУДСКОМ ОЗЕРЕ (ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ)

"ВСЕ БЫЛО ПО-ДРУГОМУ". ЧЕГО МЫ НЕ ЗНАЕМ О ЛЕДОВОМ ПОБОИЩЕ

О Ледовом побоище, которое было в апреле 1242-го, слышали все. Однако, как выяснили историки, распространенные представления ошибочны: о битве мало достоверных сведений, зато мифов – огромное количество.

ИСТОРИЯ ЗАДНИМ ЧИСЛОМ

Сюжет, знакомый со школы: закованные в латы рыцари с "ведрами" на головах. Поверх доспехов – белые полотна с черным крестом. Даже лошади с такой символикой. В руках – щиты, булавы или огромные мечи.

Выстроились крестоносцы в свинью – тупой клин. Расчет прост: обратить в бегство тяжелую пехоту новгородцев, а затем добить разрозненные фланги. Но Александр Невский решил перехитрить немцев: в центр поставил лучников и легковооруженных бойцов, а конницу по бокам.

Посередине заледенелого водоема русские войска заманили недруга в "клешню" и окружили. Рыцари бежали, однако под тяжестью амуниции лед треснул.

"И пало немцев 500, а чуди (местные союзнические племена. – Прим. ред.) бесчисленное множество. В плен взяли 50 лучших воевод и повели их в Новгород. Остальные же потонули в озере, потому что была весна", – эти строки и сегодня тиражируют на уроках.

Подают их как исторический источник. Правда, без уточнения, какой. Скорее всего, речь о Псковской третьей летописи, которая довольно подробно описывает сражение.

Все бы ничего, но составлена она в середине XVI века – через четыреста лет после события. Более того, историки не сомневаются, что сведения о битве представляют собой компиляцию более ранних источников. А в них, что интересно, куда меньше информации. Самые ранние записи относятся к 1250-му. Спустя примерно 80 лет их переписали составители Новгородской первой летописи. Битву изобразили пусть и лаконично, но ярко: "Это было невиданное по ожесточению сражение. Треск от ломающихся копий, звуки ударяющихся мечей, топоров наполнили воздух". Гул был такой, добавляет рассказчик, "словно это лед тронулся".

"ВСЕГО 20 РЫЦАРЕЙ"

Летописные строки впечатлили не только современников, но и советских кинематографистов. Знаменитый фильм Сергея Эйзенштейна стал для нескольких поколений учебником истории: узнаваемые образы – прежде всего рыцарей в рогатых шлемах – именно оттуда. Кинолента вызвала фурор и среди некоторых ученых: официальная историография называла Ледовое побоище "одним из крупнейших сражений Средневековья".

Долгие годы господствовала версия, что на Чудском озере бились чуть ли не 30 тысяч человек. Само собой, столь большое число воинов оставило бы после себя множество артефактов. Однако за 60 лет исследований места битвы ничего так и не нашли.

Отсюда и сомнения в масштабах сражения. О них можно судить по данным, оставленным в хрониках. Русские летописи приводят число погибших рыцарей около 400 человек, немецкие – несколько десятков. Главный источник сведений о битве глазами "вражеской стороны" – "Ливонская рифмованная хроника". Там говорится о "20 убитых братьях и шести плененных".

"При критической оценке числа убитых во время Ледового побоища рыцарей нужно иметь в виду, что хронист говорит не о потерях крестоносного войска вообще, а только о числе убитых "братьев-рыцарей", то есть о рыцарях – действительных членах ордена", – отмечают историки.

С одной стороны, это довольно мало для масштабного сражения. С другой, обращают внимание специалисты, средневековый хронист умалчивает о вполне понятной для его эпохи детали: у каждого рыцаря было четыре помощника – кнехта. Они не только помогали господину облачиться в доспехи, но и участвовали в бою.

Кроме того, Ливонский орден был довольно немногочисленным. В лучшие годы – максимум тысяча человек. Поэтому потеря даже десяти братьев ощутимая. На это указывают сведения о битве под Шауляем в 1236-м, которую летописец описывает как "крупную катастрофу". Тогда пало 49 рыцарей.

То есть численность немецкого войска, по оценкам исследователей, где-то 700-750 человек. Вопрос: сколько бойцов было у Невского?

"Самые подробные данные о численности русского войска содержатся как раз в немецких летописях, прежде всего в "Рифмованной хронике". Там написано, что на одного немецкого рыцаря приходилось шестьдесят русских. Это всегда с порога отвергали ученые, однако, как нетрудно убедиться, такие цифры при ближайшем рассмотрении оказываются предельно точными. Дело в том, что речь именно о посвященных рыцарях, которых, как говорилось выше, было не более семидесяти. Если отталкиваться от этого, то общая численность русских получается в районе четырех тысяч – и это более чем реально", – поясняет историк Александр Щербаков.

Впрочем, другие специалисты отвергают эту версию. Дело в том, что Александр Невский тогда еще не был великим князем всех русских земель: этот титул он получил лишь 12 лет спустя. Следовательно, не мог привлечь столь большое по меркам того времени войско, где каждый должен быть хорошо вооружен и экипирован. Поэтому на стороне новгородцев, по разным оценкам, бились от одной до двух тысяч человек.

"СРАЖАЛИСЬ НЕ НА ЛЬДУ"

Пожалуй, главный образ битвы – проваливающиеся под лед рыцари. Любопытно, что об этом впервые упоминают лишь в XV веке. Софийская первая летопись говорит, что русские преследовали ливонцев семь верст по озеру и те попали на сиговицу – тонкий лед. "Вода потопиши немногия", – гласит хроника.

У современных исследователей много вопросов. Во-первых, они сомневаются, что воины сражались на середине Чудского водоема, на это указывают строки из летописи о засадном полке новгородцев – "на Узмени, у Воронья камени".

Несколько лет назад археологи отыскали основание огромной глыбы, которая подходит под описание: на ней выступы, похожие на крылья, туловище и хвост птицы. А находится она совсем недалеко от берега.

"Вода и лед отступают в апреле еще сильнее, обнажая прибрежное дно озера и прибрежные камыши, – говорит Щербаков. – Именно на таком участке князь Александр Ярославич расположил свои полки: русский боевой порядок не видели с озера, нельзя было установить расположение и численность войск".

По одной из версий, сражались вообще на берегу. В "Ливонской хронике" сказано, что убитые "падали на траву". Впрочем, некоторые ученые считают это немецким фразеологизмом, аналогичным русскому "пасть на сыру землю".

Еще один аргумент, развенчивающий миф о падении под лед, – снаряжение. Все дело в том, что на самом деле ливонцы не сражались в латах и с "рогатыми ведрами" на голове.

"Всем известные доспехи из фильмов появились не раньше XIV столетия. Их использовали только как турнирное или церемониальное снаряжение. Биться в реальных условиях невозможно: очень тяжело и неудобно. Поэтому немецкие рыцари надевали кольчугу. Впрочем, как и наши", – рассказывает историк Владимир Потресов.

То есть стороны были равны по весу: полный комплект снаряжения как ливонца, так и новгородца – около 30 килограммов. В таком случае логично предположить, что русские тоже проваливались под воду. Однако германские хроники об этом не упоминают.

Впрочем, несмотря на убедительные доводы, специалисты все еще спорят о Ледовом побоище. Непонятно, кто был в союзниках у новгородцев, неизвестно точное число войск. А самое главное – неясно, почему столь крупное по меркам XIII века сражение не оставило никаких артефактов.

-

6 апреля 1930 г. (94 года назад) В СССР УЧРЕЖДЕН ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ – САМАЯ МАССОВАЯ НАГРАДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ